N+1 문제를 마주하게된 나

실무에서 N+1가 발생하여 해결했던 경험에 대해서 작성해보고자 한다. 진행중인 프로젝트는 JPA를 사용중이며, Mybatis를 포함한 모든 N+1 문제에 대한 해결 방법을 다뤄보겠다.

N+1 이란?

N+1 문제는 데이터를 1번의 Query로 조회한 후, 각 데이터의 연관된 데이터를 추가로 N번 Query 하는 비효율적인 ��데이터 조회 패턴이다. 보통 연관관계에서 주로 발생하게 되고, 코드 설계에 따라 for문 등을 돌면서 발생가능하다.

예를 들어 아래와 같은 코드가 있다고 가정해보자.

@Entity

public class Post {

@Id

private Long id;

private String title;

@OneToMany(mappedBy = "post", fetch = FetchType.LAZY)

� private List<Comment> comments;

}

게시글과 댓글은 1:N 관계 이고, 댓글 컬렉션은 LAZY 로딩으로 설정되어있다. 이때 아래와 같이 Service에서 동작한다고 해보자.

List<Post> posts = postRepository.findAll();

for (Post post : posts) {

System.out.println(post.getComments().size());

}

이로인해 발생하는 Query는 다음과 같다.

-- 게시글 목록 조회 (1번)

SELECT * FROM post;

-- 게시글 1번의 댓글 조회

SELECT * FROM comment WHERE post_id = 1;

-- 게시글 2번의 댓글 조회

SELECT * FROM comment WHERE post_id = 2;

...

-- 게시글 N번의 댓글 조회

SELECT * FROM comment WHERE post_id = N;

이렇게 총 N+1 번의 Query가 발생하게 된다. N번 조회되는 데이터가 많지 않다면 큰 문제는 없겠지만 만약 게시글이 40만건이라면...? 40만 1번의 Query가 발생하는 것이다. 거기다가 댓글에서도 대댓글이 만약 연관되어 또다시 N+1이 발생한다면..? 이로인해 네트워크 비용과 DB부하가 증가하게 되고, 페이지 �로딩속도나 트래픽에서 병목이 생길 수 있다.

보통 JPA를 사용하다보면 일어나는 경우가 많지만 아래와 같은 경우에서 충분히 발생 가능하다.

- for, stream, map 등으로 연관 엔티티를 루프 돌며 조회하는 경우

- JPA, Hibernate, QueryDSL 등 JPA 기반 ORM에서

LAZY연관을 접근하는 경우 - Mybatis에서

<Collection>과 select 조합으로 매핑하여 사용하는 경우

그럼 내가 실무를 진행하면서 겪었던 문제와 이에 대한 해결 방법까지 자세히 알아보자.

실무에서의 N+1

프로젝트를 진행하면서 API 호출을 하니 스크롤 5번 분량의 로그가 찍혔다.

Hibernate: select ... from parking_daily ...

Hibernate: select ... from parkarea_master where park_area_code=?

Hibernate: select ... from parkarea_master where park_area_code=?

Hibernate: select ... from parkarea_master where park_area_code=?

...

Hibernate: select ... from parkarea_master where park_area_code=?

그럼 이렇게 되는 이유는 뭐였을까? 바로 아래의 코드에서 발생했다.

// List<ParkingHistory> 조회 후

for (ParkingHistory history : historyList) {

history.getParkArea().getParkAreaName();

}

ParkingHistory 테이블과 parkArea 테이블이 FetchType.LAZY) 로 매핑되어있는 상태에서, 위의 코드를 실행하면 JPA는 ParkingHistory 목록을 먼저 Query 한 후, 각 row마다getParkArea().getParkAreaName() 같은 접근이 있을때 별도로 Query를 생성해 parkArea 테이블을 조회한다. 지금 부터 이를 방지하는 방법을 하나씩 알아보자.

FetchType.EAGER

첫번째로, FetchType을 EAGER로 설정하는 방법이 있다. 이를 통해서 연관된 Entity를 항상 즉시 로딩하도록 설정이 가능하고, 해당하는 테이블을 조회하는 SQL 실행 시 항상 JOIN을 통해 가져오도록 한다. 이방식을 사용하면 항상 연관데이터가 로딩되므로 LazyInitializationException 방지가 가능하다.

@Entity

@Table(name = "parking_history")

public class ParkingHistory {

...

@ManyToOne(fetch = FetchType.EAGER)

private ParkArea parkArea;

}

하지만 항상 연관된 데이터까지 로딩 되므로 성능저하가 발생할수있고, 어디서든 로딩이 되기때문에 Query의 예측이 어려워진다. 이방식을 사용할때는 반드시 연관데이터가 필요한경우나 연관 엔티티의 데이터가 적은경우가 적합하다. N+1 문제 해결만을 목적으로 사용하기는 적합한 방법이 아니다.

@EntityGraph

EntityGraph는 JPA 메서드 레벨에서 특정 연관 엔티티를 EAGER처럼 로딩하도록 힌트를 주어, SQL에 JOIN을 붙여 실행하도록 한다. 즉 Fetch Join을 적용할수있도록 JPA에서 지원하는 기능으로 JPQL으로 Join을 작성하지않고 사용이 가능하다.

이방법은 Left Outer Join 만을 지원한다. 그러므로 다른 방식이 필요하다면 JPQL을 통해 직접 JOIN을 작성해야한다. 또한 동적인 조건이 있는 경우 사용이 어려우며 복잡한 연관 Entity가 많은 경우 관리 측면에서 어려움이 생긴다. 일반적으로 아래 Query처럼 findByXXX 같은 정적 쿼리에만 사용하는 것을 추천한다.

이방법은 QueryDSL 도입이 안되어있고, JPA만을 사용하는 프로젝트나, 정적쿼리를 많이 사용하고 선언적으로 동작하는 경우에 사용하면 이점이 있다.

@Repository

public interface ParkingHistoryRepository extends JpaRepository<ParkingHistory, Long> {

@EntityGraph(attributePaths = {"parkArea"})

List<ParkingHistory> findByCarNo4charAndInOutStatusCodeAndOutTimeIsNull(

Short carNo4char,

Byte inOutStatusCode,

LocalDateTime outTime

);

}

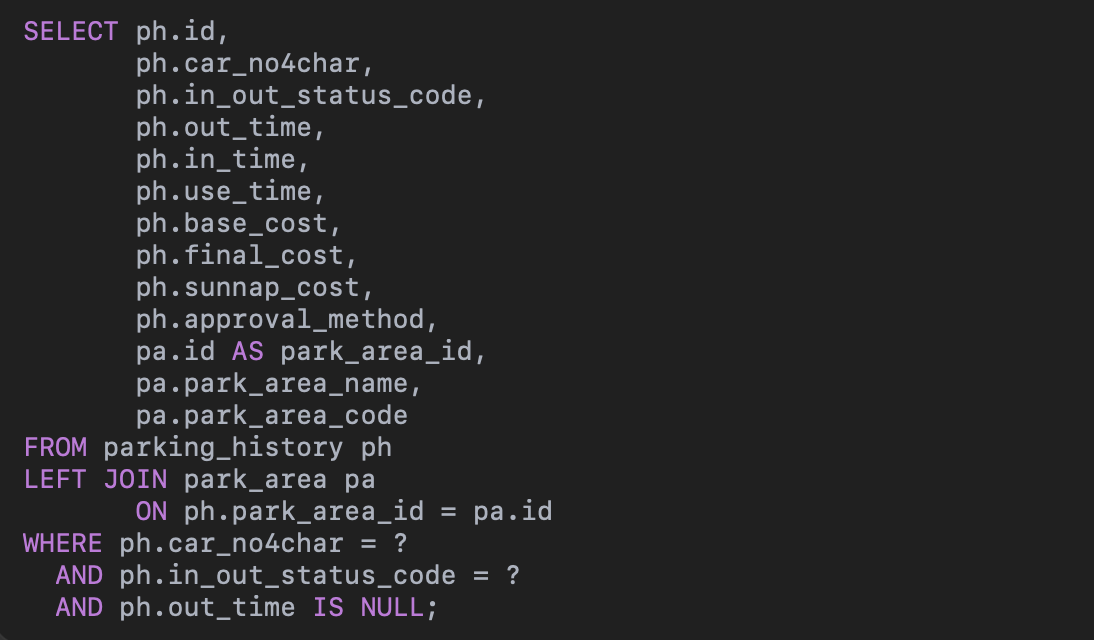

이로 인해 발생하는 결과는 아래 이미지와 같다.

BatchSize 설정

BatchSize를 조절하는 방법도 있다. JPA의 default_batch_fetch_size 설정으로, 지연 로딩을 할 때 요청되는 연관 Entity를 모아서 IN (?,?,…)로 한 번에 조회하는 방법이다.

application.yml 파일에 다음 설정을 추가하자.

spring:

jpa:

properties:

hibernate.default_batch_fetch_size: 100

실제 동작하는 코드는 다음과 같다.

List<ParkingHistory> histories = parkingHistoryRepository.findAll(predicate);

histories.forEach(history -> {

String name = history.getParkArea().getParkAreaName();

});

이방법을 사용하면 코드수정이 아닌 설정 적용 만으로, Lazy 전략을 유지한채 동작하도록 할수있다. 또한 여러 엔티티 타입에 동시에 적용되도록 할수있다.

하지만 Query의 사이즈는 N/size + 1 회 발생하고, Fetch Join보다 성능상에서 떨어진다. 그리고 연관 데이터가 많다면 IN 절에 길이가 길어지는 단점이 있다.

이방식은 코드 변경이 힘든 상황에서 레거시 시스템의 성능 개선을 위해 적용하거나, Lazy전략은 유지하면서 최소한의 최적화를 하는 경우에 사용하는 이점이 있다.

DTO 직접 조회

이방법은 애초에 엔티티를 로딩하지 않고, 쿼리 결과를 DTO 형태로 바로 매핑하는 방법으로 JPA 영속성 컨텍스트에 올라가지 않으며 필요한 데이터만 가져오는 방법이다. 이 방법을 통해 entity의 불필요한 로딩을 방지하고, 메모리를 효율적으로 사용할수있으며, 클라이언트가 불필요한 정보는 배제하여 성능상으로 큰 이�점이있다.

하지만 Entity구조가 아니므로 Dirty Checking이 불가능하여 Update 와 같은 요청은 별도로 처리를 해야한다. 또한 DTO구조가 바뀌는 경우 Query도 변경 되므로 유지보수에 부담이 있고, 복잡한 DTO 매핑에서 가독성이 하락할수있다.

public List<ParkingHistoryResponseDto> findInoutByCarNumDto(String carNum) {

QParkingHistory ph = QParkingHistory.parkingHistory;

QParkAreaMaster pa = QParkAreaMaster.parkAreaMaster;

return queryFactory

.select(Projections.constructor(

ParkingHistoryResponseDto.class, //DTO로 설정

ph.ticketNo,

ph.carNo4char,

pa.parkAreaName

))

.from(ph)

.join(ph.parkArea, pa)

.where(

ph.carNo4char.eq(Short.valueOf(carNum))

.and(ph.inOutStatusCode.eq((byte) 1))

.and(ph.outTime.isNull())

)

.fetch();

}

이방법은 Update / Delete 가 아닌 조회 전용으로 사용하는 API거나 대량 데이터 ��처리 및 성능이 중요한 상황에서 Fetch Join 대신 사용 할수있는 방법이다.

QueryDSL + fetchJoin

위에서 봤던 방법과 마찬가지로 Fetch Join을 SQL에 포함시켜 연관 데이터를 한 번의 Query로 로딩하는 방법이다. JPA는 연관 엔티티를 Lazy Proxy를 대신해 실제 객체로 채워서 넣는다.

이방법을 통해서 Query 1번으로 N+1을 해결하고, 동적인 조건의 Query도 가능해지게 된다. 또한 영속성 컨텍스트에 Entity가 관리되므로 이후 변경 감지 가능해진다.

하지만 @OneToMany 컬렉션 연관에서 중복 데이터 발생 가능성이 있고, 페이징 불가하거나 성능 저하가 발생할수있다. 또한 조회결과가 메모리에 모두 올라와서 대량 데이터가 있는 테이블에서는 주의가 필요하다. 그리고 Distinct 를 명시하지 않으면 중복된 엔티티가 리스트에 포함될수있다.

public List<ParkingHistoryResponseDto> findInoutByCarNum(String carNum) {

QParkingHistory ph = QParkingHistory.parkingHistory;

QParkAreaMaster pa = QParkAreaMaster.parkAreaMaster;

List<ParkingHistory> histories = queryFactory

.selectFrom(ph)

.join(ph.parkArea, pa).fetchJoin()

.where(

ph.carNo4char.eq(Short.valueOf(carNum))

.and(ph.inOutStatusCode.eq((byte) 1))

.and(ph.outTime.isNull())

)

.fetch();

return histories.stream()

.map(ParkingHistoryMapper::CarInfoToCarInfoResponseDto)

.toList();

}

이방법은 동적 조건이 많고, 연관 데이터를 반드시 함께 가져와야 하는 상황이나, @ManyToOne, @OneToOne처럼 단건인 경우 사용이 유리하다.또한 연관 데이터를 DTO로 매핑하지 않고 Entity로 처리하는 경우 적합하다.

요약

- 정적인 쿼리만을 한다면

EntityGraph - 불필요한 엔티티 관리가 필요없다면

DTO 직접 조회 - Lazy 유지가 필요하고, 쿼리수를 줄이는 정도의 상황이라면

BatchSize적용 - 단순조회를 하는 경우라면

QueryDSL+Fetch Join

나는 이런 선택지중 단순조회만 필요하고 QueryDSL를 적용하여 진행하던 프로젝트여서 QueryDSL + fetchJoin으로 문제를 해결하였다.

결과

최근 회사에서 신입지원자분의 이력서를 확인하다가 토이프로젝트에서 JPA 대신 Mybatis 를 도입한 이유를 N+1 문제 방지를 위해 사용했다는 것을 보고 Mybatis에서는 전혀 일어날수없는 문제인가라는 생각에서 블로그 작성을 시작했다.

N+1 문제는 단순히 JPA의 연관관계 이슈가 아니라, 데이터 접근 패턴이 비효율적으로 작성돼 쿼리가 N+1번 발생하는 성능 문제이다. 연관관계에서 주로 발생하지만, 연관관계가 아닌 경우에도 동일한 패턴으로 나타날 수 있다. 해결책이 명확히 정해져 있다기 보다 상황에 맞춰 적절한 선택을 하는것이 중요한것같다.